日々のあれこれDIARY

小倉商店の日常やちょっとした出来事を折に触れご紹介していきます

- 2019年4月

- 蘇州シルク展に出展しました

4月19日から21日まで、中国蘇州で開催されたシルク展にて

日本の伝統工芸『結城紬』を紹介してきました。

活気ある会場の様子をご報告します。

会場の外観

会場の内部

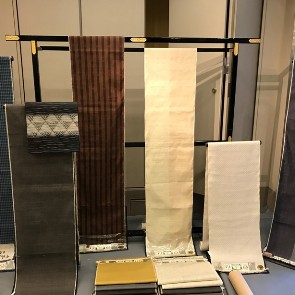

当店の展示ブース

他の展示ブース(1)

他の展示ブース(2) - 2018年11月

- 織り上がりました

麻糸と真綿手紬糸を使用して地機で織り上げた、新しい紬生地です。

手紬糸と地機織の風合いを活かした夏用の着物生地です。

湯通しも済みました。仕上がりが楽しみです。

- 2018年10月25日

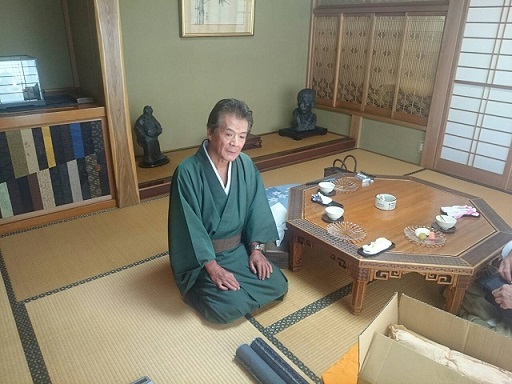

- 真綿かけと糸紬の講習会を行いました

小倉商店にて真綿かけと糸紬の講習会を行いました。結城紬の一番の特徴は何と言っても真綿手紬糸です。繭から真綿へ、そして糸にする過程を体験していただきました。これからも折に触れこのような機会を設けていきたいと思っています。

- 2018年9月

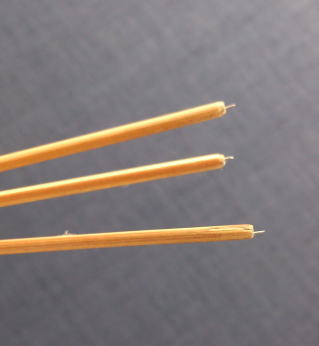

- 新しい紬生地の研究を始めました。

結城紬の新たな可能性を求めて新しい紬生地の製作に挑戦します。

まずは材料の糸作りから。

- 2018年2月

- 結城特別支援学級の生徒さんたちが見学・体験に来られました。

真綿掛けや糸つむぎの体験や、結城紬の試着をして楽しいひと時を過ごしました。地域の産業を学ぶお役に立てたなら嬉しいです。

- 2017年9月

- 吉永小百合さん 結城紬衣装召されます

吉永小百合さん 120本目の主演作、北のシリーズ最終章

『 北の桜守り 』

衣装の方が弊社にお越しになられました。

上記ポスターの吉永小百合さんがお召しになっている羽織の

”亀甲麻の葉細工” が弊社が衣装提供させて頂いたものです。

その他にも結城紬をお召しのシーンが多々ございます。

そちらもあわせてお楽しみくださいませ。

本場結城紬をお衣裳でも使われることに改めて感銘いたします。

2018年3月、来春公開です。

- 2017年7月3日

- ベボガ 結城紬体験!

純国産 宝絹 の ” 絹女子PROJECT ”

若い世代の人たちに、日本の誇る純国産絹を知ってもらうべくスタートし

たプロジェクト。

アイドルグループ ベボガ の3人がトップバッターで、小倉商店にて

結城紬体験。

http://bull-dog.co.jp/test/takara/takaraginu_2017renew/silkg irls/

糸取り、染め、織りを体験。

あまりお着物は着たことがなく、『今度成人式で着ます!』と新鮮なお言葉

明るく撮影を楽しんでいた3人のそれぞれの体験記をぜひご覧ください。

前日は、名古屋でライブ、この日も撮影後は東京でライブ______

いきいきと瑞々しい三人に清々しくして頂きました。

http://pixiv-pro.com/2zicon/

- 2017年3月30日

- 第9回 本場結城紬展 糸 −itoー

3月19日から21日まで 大阪サンライズビルで本場結城紬展が開催されました。

大勢のお客様にご来場いただき、ありがとうございました。

これからも結城紬の良さを、見て、触れて、着て、多くの皆様に知っていただけますよう頑張っていきます。

- 2017年2月15日

- 美しい本場結城紬の洋装

とにかく軽い!

とにかく美しい!

まさに羽衣とはこれ!

純国産試作品展へ展示いたしました。

以前もご紹介しました、細心の注意を要する本場結城白生地。

極上の小倉の白生地と

洋服作家 RIPOSO. 藤井祐人さん

のコラボレーション

まずは、藤井さんのホームページトップに2月現在掲示されている写真をご覧ください

http://linenworks.jp/

- 2016年

- お着物で授乳中

ただ今、6か月の息子。やはりお着物を着ている時にも、飲みたくなってしまいます。

身八口からの授乳をこころみてみると======なんだか、お着物を楽〜に着られる様になりました。

ゆるゆるゆるでいいや〜〜と、ゆったり着られるようになりました。

きっと昔は、日常毎日ですからゆったり着ていたことでしょう。

きっちと着るときとのメリハリも気持ちがいいものだと感じるこの頃です。

- 2016年10月12日

- 結い市2016

今年も結い市が開催されました。

朝は雨でしたが、開催時間と共に雨も上がり、たくさんの方々がお越しくださいました。

今年は、”まゆげった”(結城市のゆるキャラです)も登場して、ちびっ子たちに大人気でした。

- 2016年9月

- 戸田海笛レリーフ完成 米子へ

結城に滞在し作品制作をしていた戸田海笛。

レオナール藤田とも交友のある米子出身の彫刻家です。

米子市美術館のレリーフ完成除幕式へ弊社社長もご招待いただきました。

先々代の小倉広三郎が支援しておりましたご縁です。

新シンボル完成 「喜怒哀楽の図」

ブロンズレリーフ

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1jLg8RlumPA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

鳥取県米子市出身の彫刻家、戸田海笛(1888〜1931年)が制作した石こうの壁画彫刻「喜怒哀楽の図」のブロンズレリーフが、米子市美術館前に完成し31日、除幕式と寄贈式が行われた。同館の新たなシンボルの登場に関係者から大きな拍手が送られた。

17年作の「喜怒哀楽の図」は縦1・8メートル、幅7・6メートルで、日本の始まりから明治までの歴史をテーマに十二支と365人の人物で表現。市民有志による「帰郷100人委員会」(岡本日出夫会長)が昨年3月、保管していた茨城県結城市から譲り受け、米子市皆生温泉1丁目の温泉施設「おーゆ・ランド」で展示されている。

ブロンズレリーフは、市民に鑑賞してもらおうと100人委が市に寄贈。石こうレリーフの修復費を含め1500万円を目標に市民からの寄付を募り、今年6月から台座などを含め高さ3・2メートル、幅8メートルの作品の設置工事を進めてきた。

除幕・贈呈式には海笛の孫で米子市内の医師、長田昭夫さん(85)や、海笛の制作活動を支援した結城市の商人の孫、小倉敏行さん(68)ら約50人が出席。岡本会長が「米子の文化的財産として末永く愛されれば」とあいさつし、野坂康夫市長は「海笛の作品を美術館正面に展示でき、誇りに思う。海笛を顕彰していきたい」と述べた。(田子誉樹)(日本海新聞より転載)

- 2016年9月

- 白生地の糸

白生地の糸は大変デリケートな作業です。

全ての色でもちろんですが、特に他の色や埃が絶対についてはいけません。

いったん伸ばします

冷水でよく洗いなおす作業

軽快にリズミカルに作業は進みます

絞る装置にかける

糸が絡まらないよう静かに乾燥させ、白生地用の糸となります。

織までには、まだ工程をいくつか経ていきます

- 2016年7月4日

- 各国の団体さまが見学にこられました

このような織物があるのだと、世界の方々にも結城紬を知って頂けることは

幸いです。

光沢のあるシルクはよく知っておられますが、結城紬の質感で、絹(シルク)に驚かれていました。

- 2016年2月23日

- 〜 新作 〜 空に舞うストール

本場結城紬糸

ごばいし

桑 (3種)

コチニール

天然染料で丁寧に染め、1枚1枚手織りで仕上げました。

織の宝石のようです。

光の加減で、色彩が変化します

- 2016年2月10日

- "しもつかれ” 郷土料理

完成

完成

材料

・鮭の頭 ・大根、人参 ・油揚げ ・福豆(残り)・酒粕 ・塩

さて、どんなお味を想像されますか??

初めて見たときは、衝撃的な見た目と香り でしたが、何とも言えない鮭

のお出汁のきいた優しいお味になります。

今日は、嫁がれて以来毎年つくられているベテランの方にレクチャーして

いただきました。

家庭家庭のお味がそれぞれあるようで、大会があったり栃木では給食でも

出るのだとか。

所変わればのものに出会えるのは、とっても楽しいものですね!

来年もこの時期(初午の日くらい)つくりますので、ぜひお味見にお越し

くださいませ。

- 2016年1月13日

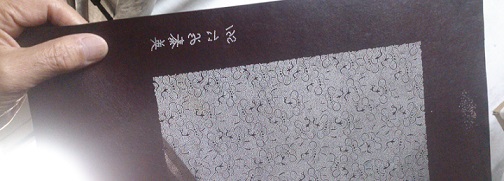

- 江戸小紋 藍田正雄氏の工房へ ”驚き”

1: モミの木の一枚板 染めの作業板。7mのモミの木の一枚板。なぜモミの木??

1: モミの木の一枚板 染めの作業板。7mのモミの木の一枚板。なぜモミの木??  水分だけを素早く吸収する性質。 反物を板に張るため、糊を吹くと、ベトベトだけが表面に残ります。

水分だけを素早く吸収する性質。 反物を板に張るため、糊を吹くと、ベトベトだけが表面に残ります。  このモミ板は、最後のモミと言われていて、富士吉田市にあったとてつもなく大きなモミの木です。今ではこれだけの一枚板をとれるモミは姿を消しました。 ちなみに、床が土間引きになっているのは、湿度90%以上を保つため、染め作業の時は、床に水を撒くためだそうです。 2: アメリカの博物館美術館には、何万以上の”染め型紙”が保管されている。戦争時、沖縄からは紅型の型紙が、三重県からは伊勢型紙が芸術品として海を渡りました。現在でも、多くの美博物館に何万点が綺麗に貯蔵されているのを招かれた時に目の当たりにされた藍田氏。そこで、1枚をこの様に染めに使うのだとレクチャーなさいました。博物館の方々は、よもや”型”であったとは想像を絶したそうです。それより時を経て15年後、その博物館より型紙の1枚を復刻して講演をしてほしいと依頼が入りました。型紙はお手入れをしないと使い物にならなくなります。復刻する1枚がアメリカより送られてきて、復刻を伊勢に依頼し、藍田氏は、使用権等先方博物館に既存することを承知で、その型を用いて1枚の着物を仕上げました。『本物の美しさを。和紙から型紙へ、そして染められて1つの美が生まれる日本の伝統の1連のストーリーの美しさを実感してほしい』最後までこのことは秘密にされてその着物と共に渡米。和紙から型紙を彫り、染め上げるレクチャーを大勢の前で披露。臨席の皆様は大喝采だったそうです。そして、館長さんが感激して前に出てこられた時に、藍田氏はその型で染めた着物をさっとその女性に掛けられたら___会場の歓喜は治まらなかったそうです。長い年月を越え、眠れる型紙が異国の地で息を吹き返した瞬間だったことでしょう。 頑なに伝統の工程を守り、身をなげうって後身を育てることに一途に、60数年以上を江戸小紋で経てこられた、藍田正雄氏。 小倉商店も、頑なにほんまものの”本場結城紬”をつくり続けます。 『正統で手を掛けなければ、本物の味わいと存在感は出てきません』

このモミ板は、最後のモミと言われていて、富士吉田市にあったとてつもなく大きなモミの木です。今ではこれだけの一枚板をとれるモミは姿を消しました。 ちなみに、床が土間引きになっているのは、湿度90%以上を保つため、染め作業の時は、床に水を撒くためだそうです。 2: アメリカの博物館美術館には、何万以上の”染め型紙”が保管されている。戦争時、沖縄からは紅型の型紙が、三重県からは伊勢型紙が芸術品として海を渡りました。現在でも、多くの美博物館に何万点が綺麗に貯蔵されているのを招かれた時に目の当たりにされた藍田氏。そこで、1枚をこの様に染めに使うのだとレクチャーなさいました。博物館の方々は、よもや”型”であったとは想像を絶したそうです。それより時を経て15年後、その博物館より型紙の1枚を復刻して講演をしてほしいと依頼が入りました。型紙はお手入れをしないと使い物にならなくなります。復刻する1枚がアメリカより送られてきて、復刻を伊勢に依頼し、藍田氏は、使用権等先方博物館に既存することを承知で、その型を用いて1枚の着物を仕上げました。『本物の美しさを。和紙から型紙へ、そして染められて1つの美が生まれる日本の伝統の1連のストーリーの美しさを実感してほしい』最後までこのことは秘密にされてその着物と共に渡米。和紙から型紙を彫り、染め上げるレクチャーを大勢の前で披露。臨席の皆様は大喝采だったそうです。そして、館長さんが感激して前に出てこられた時に、藍田氏はその型で染めた着物をさっとその女性に掛けられたら___会場の歓喜は治まらなかったそうです。長い年月を越え、眠れる型紙が異国の地で息を吹き返した瞬間だったことでしょう。 頑なに伝統の工程を守り、身をなげうって後身を育てることに一途に、60数年以上を江戸小紋で経てこられた、藍田正雄氏。 小倉商店も、頑なにほんまものの”本場結城紬”をつくり続けます。 『正統で手を掛けなければ、本物の味わいと存在感は出てきません』

- 2015年11月14〜15日

- 着物 de 結城 毎年恒例になって参りました ”着物

de 結城”。お天気に恵まれたわけではありませんでしたが、沢山の方々にお越しいただき誠にありがとうございます。 今年は、メイン会場内では、本場結城紬の30を超える工程の一部ですが、実演もいたしました。

糸を紡ぐ前の、繭から”真綿”をつくる工程 繭の成分、”セリシン”(タンパク質)が溶け出し、ヌルツルっとした樽のお水。化粧品の成分としても注目されており、最も人に近いタンパク質成分といわれています。真綿かけをしていると手もスベスベ。

糸を紡ぐ前の、繭から”真綿”をつくる工程 繭の成分、”セリシン”(タンパク質)が溶け出し、ヌルツルっとした樽のお水。化粧品の成分としても注目されており、最も人に近いタンパク質成分といわれています。真綿かけをしていると手もスベスベ。  そして!とても嬉しかったこと! 結市の時に、お店を訪ねて来てくださった佐野さん。大学生でお若いのですが、しっくりと着こなされた出で立ちに、機織りをしている20代の女の子も”かっこいい〜”とよってきました。そんな佐野さんに、『着物de結城』のお話をしたら、”着こなしコンテスト”にエントリー。そして!なんとなんと、素敵な方ばかりの中で、”優勝”されました!素晴らしい! 賞品の本場結城紬の角帯もさぞお似合いのことと思います。佐野武尊さんこれからもぜひぜひちょくちょくお遊びにお越しください。共に、結城紬の着こなしを分かち合ってゆきたいです。

そして!とても嬉しかったこと! 結市の時に、お店を訪ねて来てくださった佐野さん。大学生でお若いのですが、しっくりと着こなされた出で立ちに、機織りをしている20代の女の子も”かっこいい〜”とよってきました。そんな佐野さんに、『着物de結城』のお話をしたら、”着こなしコンテスト”にエントリー。そして!なんとなんと、素敵な方ばかりの中で、”優勝”されました!素晴らしい! 賞品の本場結城紬の角帯もさぞお似合いのことと思います。佐野武尊さんこれからもぜひぜひちょくちょくお遊びにお越しください。共に、結城紬の着こなしを分かち合ってゆきたいです。

- 2015年ブーム?!

- 御手杵の槍 〜結城蔵美術館〜 常設展示されている天下三名槍(さんめいそう)の一つ「御手杵(おてぎね)の槍(やり)」のレプリカ。若い女性に大人気のゲーム「刀剣乱舞−ONLINE−」に御手杵の槍を擬人化した美男子のキャラクターが登場するとのこと。今日は何でこんなに人が歩いているのかしら??!と思っていたら、御手杵に触って記念撮影ができる「握手会」には約2000人の女性が詰めかけたそう。人口約5万人のこの市には、びっくりなニュースである。

GWや夏休みSWなどのお休みの時も、”福岡から来ました〜やっぱりかっこいい!”とお店に寄って下さった方、大阪、北海道などなど、とても遠方から遥々

水戸線 に乗って結城にいらっしゃると伺うと感動です。 結城名物”ゆでまんじゅう”も美味しい、真盛堂さんに 御手杵をイメージした新作お菓子もあります。

GWや夏休みSWなどのお休みの時も、”福岡から来ました〜やっぱりかっこいい!”とお店に寄って下さった方、大阪、北海道などなど、とても遠方から遥々

水戸線 に乗って結城にいらっしゃると伺うと感動です。 結城名物”ゆでまんじゅう”も美味しい、真盛堂さんに 御手杵をイメージした新作お菓子もあります。

- 2015年9月11日

- 茨城県常総市の状況 水害にによる復旧を心よりお祈り申し上げます。 常総市は石下紬の産地です。弊社の

”今幡部” も生産して頂いております。各工程、動力を用いて生産されており、石下結城紬と呼ばれている場合もあります。動力を用いるとはいっても、要所は手間もかかり、生産社数も極少なくなってきているのが現状です。 お取引先の皆様の変わらぬお姿にお会いでき、ホッといたしましたが、常総市とは到底思えない状況に胸の痛みも消えません。。。

- 2015年8月29日

- 結城で本物を! ”アヤメアンティーコ” 古き良きものをこよなく愛し、雰囲気抜群の菖蒲智さん。 結城にいらっしゃたなんて__イタリアの最上級の革を輸入し日本の職人技ハンドメイド製品のブランドを立ち上げられました。革製品の販売に携わられたのがきっかけで、革の魅力にどっぷり。イタリアに渡り本物を学び生活の全てを革の勉強に費やしてこられたそう。 上質の鞣された革は、じっくりとオイルを浸透させるので、キズもオイルが浸みて馴染み、年ごとに味わいを増すそう! 素晴らしいアヤメさんの世界観を覗いてみてください http://ayameantico.jp/ 生まれも育ちも結城。お母様は結城紬を織っておられ、小さなときはご自分も結城紬に携わりたいと思っておられたとのこと。 この出会いは、素敵なものが生まれる予感。。。お楽しみにしてくださいませ。

- 2015年8月27日

- 諏訪好風氏がお越しくださいました 米沢紬の産地にて五代目、野々花染工房をされ天然染めにこだわられ新鮮で繊細な紬の数々を生み出されております。

野々花染工房様 http://www.omn.ne.jp/~nonohana/ 和装を愛され、様々な産地を熟知され、ご自身の産地に限らず、世界にも類を見ない着物文化を良い形で伝えていくことに尽力されておられます。 結城紬技術センターのご講演では、結城紬の産地全体への厳しさと熱望を頂戴いたしました。 小倉商店は、新たな試みに挑戦すること、世界文化遺産・無形文化財の正統な本場結城紬を造りつづけること、本物は残し続けてまいります。

お着物は、藍とサフラン染め、帯は桜染めとのことです。色は無限美しい!

お着物は、藍とサフラン染め、帯は桜染めとのことです。色は無限美しい!

- 2015年6月11日

- 『結城紬は産地の湯通しで完成する』 お世話になっている ” 湯通し ”の 横島整理店さんへ伺いました。 真綿から糸をとっている結城紬の糸。”わた”の糸だけに、織りあがるまでの様々な工程上、しっかり”糊づけ”をしています。お仕立てが決まるまでの反物もまだ”糊づけ”されている状態です。 嫁入りが決まった反物が、1度故郷に戻り、本場結城の湯通しをすることで、結城紬本来の最上の質感となります。しなやかで軽く、肌を包み込む質感。本来この” 本場の湯通し ”をして1反の結城紬の完成です。 *性質上、流通中は保護のため湯通しはしません そこには、何万反もの結城紬をみてきた技が込められていました。

糊ぬきをして天日に張っているところ

糊ぬきをして天日に張っているところ  伸子(しんし)反物を張る道具

伸子(しんし)反物を張る道具  1寸間隔で!

1寸間隔で!  天日で張り干し

天日で張り干し  伸子を サーー っと一気に外していきます。華麗なる技!!

伸子を サーー っと一気に外していきます。華麗なる技!!  張っていたミミを整える

張っていたミミを整える  横島さん独自の技で、堅さ・歪みを最終調整 その1反1反に合わせて、すべての湯通しの工程が進みます。 そして、結城紬の本領を発揮した1反が完成します。 結城紬は、決して、堅くてカサカサしたものではありません。 しなやかさ 軽やかさ 気品 絶品です。

横島さん独自の技で、堅さ・歪みを最終調整 その1反1反に合わせて、すべての湯通しの工程が進みます。 そして、結城紬の本領を発揮した1反が完成します。 結城紬は、決して、堅くてカサカサしたものではありません。 しなやかさ 軽やかさ 気品 絶品です。

- 2015年5月21日

- 新作できます 武州藍染の工房

空気に触れない藍液は翡翠色

空気に触れない藍液は翡翠色  藍の華

藍の華

- 2015年2月8日

- 針供養に行って参りました。 【針仕事を休み、古針を供養する行事。全国に広く分布し、針の使用を忌んで裁縫を休み、その年の折れ針・古針を豆腐・こんにゃく・餅(もち)などに刺して近くの社寺(とくに淡島(あわしま)神社関係の)に納めて祓(はら)いや供養をしてもらったり、川へ流したりするのが一般的である】

今年も、掛けがえのない1着のため、活躍してもらいましょう! その後、大谷石の産地、大谷資料館へ。ネット検索にて口コミで、想像以上と何件かありましたので、行ってみることに______ その想像をはるかに超えました!圧巻です!

今年も、掛けがえのない1着のため、活躍してもらいましょう! その後、大谷石の産地、大谷資料館へ。ネット検索にて口コミで、想像以上と何件かありましたので、行ってみることに______ その想像をはるかに超えました!圧巻です!  昔は1つ1つ手で切り出し、80KGの切出石を背負って、地上まて運び出していたとのこと。 改めまして、手仕事の偉大さを感じる一日となりました。

昔は1つ1つ手で切り出し、80KGの切出石を背負って、地上まて運び出していたとのこと。 改めまして、手仕事の偉大さを感じる一日となりました。

- 2015年2月6日

- トップページのNEWSにもありますように、3月7日(土)・8日(日)に、小山市(栃木県)にて、『第6回 本場結城紬展』 を開催いたします。 結城紬の各工程の実演も一同にご覧いただける機会です。本場結城紬の確かな品質をお確かめ下さいませ。 ■ご来場の方にはプレゼントをご用意しております(数量限定です/ 入場は無料)

- 2014年12月

- NHK 『趣味Do楽』12-1 のテキストが発売されています。 12月・1月は、”にっぽんの布を楽しむ” 麻、藍染め、刺し子、友禅、紅型、ちりめん、紬など、日本中の布が1冊で知ることができます。臨場感あふれる写真で見応えがあります。 第8回の ”娘・孫へ引き継ぎたい 紬 ” もぜひご覧くださいませ。

- 2014年11月10~11日

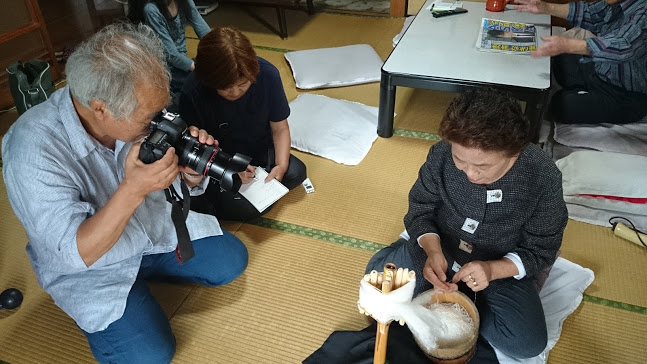

- NHK 『趣味Do楽』の撮影がありました。 第8回の ”娘・孫へ引き継ぎたい 紬 ” の回の撮影で、 染織史家の吉岡幸雄先生と女優の川上麻衣子さんが訪ねてこられました。

社長の祖父の150年前のもの、社長夫人の嫁入りのもの....三世代揃って結城紬を着たりと、時代をこえたさまざまな結城紬が登場します。 また、今もなお手作業で沢山の工程を経る結城紬、各過程も丁寧に取材されています。

社長の祖父の150年前のもの、社長夫人の嫁入りのもの....三世代揃って結城紬を着たりと、時代をこえたさまざまな結城紬が登場します。 また、今もなお手作業で沢山の工程を経る結城紬、各過程も丁寧に取材されています。  期待の若手、坂之上直美さんが ”糸取り”をしているところ 吉岡先生は、染織史家として書籍やテレビ、講演とご活躍ですが、京都で天然染料の工房をされておられます。生きた貴重なお話も伺うことが出来ました。 さぁ、3日間の撮影はどのような番組になるのでしょうか。 ●NHK 趣味Do楽『にっぽんの布を楽しむ』布が生まれる現場を訪ねます 全9回 2014年12月〜2015年1月 講師:吉岡幸雄先生 生徒:川上麻衣子さん 白石美帆さん 第8回 ”娘・孫へ引き継ぎたい 紬 ” Eテレ

1月20日(火)pm9:30〜9:55

期待の若手、坂之上直美さんが ”糸取り”をしているところ 吉岡先生は、染織史家として書籍やテレビ、講演とご活躍ですが、京都で天然染料の工房をされておられます。生きた貴重なお話も伺うことが出来ました。 さぁ、3日間の撮影はどのような番組になるのでしょうか。 ●NHK 趣味Do楽『にっぽんの布を楽しむ』布が生まれる現場を訪ねます 全9回 2014年12月〜2015年1月 講師:吉岡幸雄先生 生徒:川上麻衣子さん 白石美帆さん 第8回 ”娘・孫へ引き継ぎたい 紬 ” Eテレ

1月20日(火)pm9:30〜9:55 〜おまけ〜 お優しいカメラマンさんは、こんなサプライズ体験をさせてくださいました。 10KGもあるカメラを1日中かついでおられるのです。 デジタル画面は、モノクロ! カラーにすると重くなり本体も大きくなってしまうからとか。 大人も大はしゃぎな撮影終了後でした。

- 2014年10月11~12日

- 結い市、今年も大賑わいとなりました。 秋晴れに恵まれ、結城近郊の作家さんやこだわりの飲食店が勢ぞろい、 年々見応えも増しております。 当店の『糸つむぎ体験』も考える以上にご興味を持って下さる方が多く、 大変嬉しい企画となりました。 3歳から小学生の皆さんも ”楽しい” と一生懸命! 頼もしいです! ぜひ普段もいつでも遊びに来て下さいね。

郷土館では、結城ロータリークラブが、北いばらぎ市の応援として、 特上さんま300匹を無料で振舞いました。 香ばしい香りにみなさん大満足のようでした。

- 2014年7月5日

- 雑誌の取材を受けました。

結城紬の制作現場や商品の撮影、インタビューなど、結城紬の素晴らしさが伝わる記事のために全面協力しました! 素敵な記事になるといいなあ。

掲載情報はまたあらためてお知らせいたします。

結城紬作品の撮影

糸取りの撮影

- 2014年6月7,8日

- 久々の地産地消販売会。

たくさんの本場結城紬が産地ならではのお得な価格でならびました。

あいにくのお天気でしたが、会場はお客様でいっぱいでした。

- 2014年5月4日

- 毎年恒例、笠間の陶炎祭に組合の一員として参加してきました。

イベントは4/29~5/5までですが、当店の担当は4日の日曜日。

天気も快晴で、たくさんのお客様で賑わいました。

- 2014年2月25日

- 竹筬研究会の皆様が結城に来て下さいました。

今では珍しい竹の筬を作るところを真近に見ることができ

とても貴重な機会でした。

- 2014年2月23日

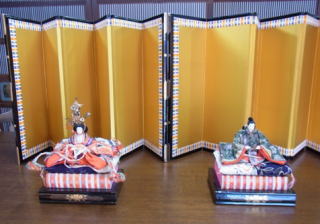

- 2月15日から結城のひなまつりが始まりました。

郷土館1階に大正と昭和のお雛様を展示しております。

時代によってお顔や雰囲気が随分違うものですね〜。

- 2014年2月3日

- すてきなお客様がご来店。今日のお着物は結城紬ではありませんが、現代の名工 秋山眞和氏の天然藍染の逸品です。

藍の色合いって本当にいいですね。

- 2014年1月2日〜7日

- 伊勢丹新宿店で行われた純国産宝絹takarakinu展に参加してきました。

地機織を見るのは初めてのお客様が多く、皆さん真剣にご覧になって

いました。

こうした機会にもっともっと純国産絹と結城紬のことを知ってもらえると

うれしいです。

- 2014年1月9日

- あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

2014年元旦 初詣に行ってまいりました。

茨城県那珂市の静神社は織物の神様を祀っており、たくさんの人が参拝にみえていました。

- 2013年12月27日

- 紬にちなんでまゆで暖簾をつくりました。今回はお正月飾りつきです。

皆様もどうぞ良いお年をお迎えください。

- 2013年12月1日

- 先日の着こなしコンテストで賞を受賞されたお客様とそのお友達が来館されました。

準グランプリおめでとうございました。

またのご参加をお待ちしております。

- 2013年12月1日

- 結城紬の原料となる朝日×東海を養蚕している方々との会議に福島へ行ってきました。今年も良繭(りょうけん)がとれたということですので真綿にも期待したいと思います。

- 2013年11月18日

- 11月15〜17日まで結城紬ウィークが開催されました。今年はテレビの影響もあり多くのお客様で賑わいました!

毎年恒例の蔵ざらい市会場です

着こなしコンテストも開催されました、ご参加いただいたみなさんありがとうございました。ギャラリーも集まり大いに盛り上がりました!

別会場では地元高校生によるデザインコンテスト開催されました、若きデザイナーに期待も高まります

- 2013年11月5日

- 小倉商店がお世話になっている中島紺屋。ただいまツタンカーメンの衣装展を開催中です。都合の合う方は是非お出かけください。詳しくは中島紺屋まで。

- 2013年11月5日

- 郷土館の営業時間が変更になりました、ご来店の際にはご注意ください。

- 2013年11月3日

- 熊本県のT様と繭から共同制作させていただいた反物が湯通しに来ました。地元熊本県産の繭そして160亀甲の糸使い!まさに極上の無地です。最高の状態でお渡ししますのでもう暫くお待ちください。

- 2013年10月28日

- 今日は素敵なお客様がご来店くださいました。

ピンク地の結城紬に貝紫の帯、秋空のもと素敵な着姿でした

郷土館入口で

帯が素敵ですね - 2013年10月12日,13日

- すっかり結城の名物になりました、結い市。

年毎に規模が大きくなっていますが、今年は特に「出没!アド街ック天国」で取り上げられたこともあって大盛況!

結城をお訪ねくださった皆様、ありがとうございました。

メイン会場の健田須賀神社(たけだすがじんじゃ)

神社の境内は大賑わい

郷土館前にも大勢お客様が

小倉邸は絵葉書のミニギャラリーに

市長さん、こんにちは。

社長です。こんにちは。

お味噌屋さん。テレビで紹介された”繁盛なす”で大繁盛

こちらもテレビで紹介されたお醤油屋さん

お神楽の舞台でコンサート

夜も大賑わい

お天気にも恵まれて、楽しい二日間でした。是非またお越しください。 - 2013年8月20日〜25日

- 札幌三越にて開催された純国産宝絹takaraginu展に参加しました。

織物に興味をお持ちのお客様、特に結城紬の実演を見るのは初めてというお客様が多く、熱心にご覧いただきました。札幌まで機を持っていって良かった!

また、蚕糸科学研究所をはじめ、国産の絹に様々な形で携わる皆さんとの交流を深めることも出来て、とても有意義でした。

これからもこのような機会を利用して、日本の絹と結城紬の素晴らしさを広くお伝えしていきたいです。

実演のほか参加型ワークショップなどたくさんのお客様にご来場いただきました。

糸取り。生糸と真綿手紬糸の違い、お分かりいただけたでしょうか?

地機は初めてという方が多く、熱心にご覧いただきました。 - 2013年4月18日

- 突然のお話でしたが、某有名化粧品メーカーの取材を受けました。

チームで働く女性達がテーマということで、取材の方々も皆女性、女性同士和やかな雰囲気での取材となりました。

日頃地道に頑張っている当店の紬職人に目を向けて頂き、本当に光栄なことです。取材の詳細はまた後日アップします。

機を織りながら取材を受けました。

糸取りも接写! 緊張しました(>_<)

働く女性同士、楽しいひと時でした。 - 2013年3月12日

- 小倉商店の隣には醤油の蔵元小田屋さんの煙突が立っています。

関東大震災もくぐり抜けた由緒有る古い煙突で、レンガ造りのレトロなその姿は街のちょっとしたシンボルです。

現在は、震災のときに入ったヒビの修理中。早くまたきれいな姿に戻るのが楽しみです。

- 2013年2月26日

- 新作ショール入荷しました。

紬素材の薄手のショールです。きれいな春色もたくさんそろえましたので、肌寒い季節から紫外線が気になる初夏のころまでお使いいただけます。

色々なシーンでのおしゃれのアイテムにいかがですか?

- 2013年2月23日

- 小倉商店の雛飾り

結城のひな祭りイベントに合わせて小倉商店でも雛飾りを展示しています。

郷土館の2軒隣の小倉宅玄関にていつでもご覧いただけます。

是非お立ち寄り下さいませ。スタンプラリーのスタンプは郷土館にあります。

奥に飾ってあるのは結城紬(ブン抜絣)の振袖です

- 2013年1月14,15日

- 蚕糸・絹業提携グループ全国連絡協議会主催の純国産宝絹takaraginu展が銀座三越9階の銀座テラス開催されました。

小倉商店でも結城紬の技術を紹介するため、糸取り(真綿手紬ぎ)と地機織りの実演をしました。

小倉商店は風土31研究会として日本の絹産業を支える活動に取り組んでいます。これからも日本の絹製品の生産とPRに頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いします。

糸取り実演

地機織り実演 - 2012年11月2日

- 大日本蚕糸会主催のシルクサミット2012が開催されました。

小倉商店も風土31研究会として純国産繭 朝・日×東・海 の繭、真綿、手紬糸、絵羽柄着物を展示しました。

講演会や女優紺野美沙子さんの対談、国産絹に携わる様々な方々との交流等、有意義な一日でした。

風土31展示スペース

国産シルクのドレス

光る絹糸

講演会も大盛況でした

- 2012年10月20,21日

- 結いの市が開催されました。秋晴れの中、たくさんのお客様に結城の街中散策をお楽しみ頂きました。新しい発見はありましたか?

次回も是非またお越し下さい。

メイン会場健田神社の入り口

スタンプラリー受付

結城在住の絵本作家SHOCOさんの作品展(小倉商店)

ハープコンサートの様子(小倉商店)

・いばらきデザインフェア2012 デザイン巡り隊のリポーターさんも来店しました。

リポートはこちら

>>職人さんと出会う!フライング巡りつくば‐下館‐結城〜結い市編〜

- 2012年08月9日

今週織り上がった反物です。

絣を使った織絵羽で、網目模様の緯絣を裾と袖に入れました。

これから仕立てるので出来上がりが楽しみです。- 2012年07月10日

新作縮みが出来上がりました (*^。^*)。

いろいろな色の緯糸を使って涼しげな縞に織りあがりました。